郑州轻工业大学2025年“三下乡”社会实践简报(一百零七)

寻根红色记忆,传承革命精神

——记能源与动力工程学院“红色记忆寻访”实践队开展走访传承红色精神活动

为深入开展党史学习教育,传承红色基因,能源与动力工程学院组织“红色记忆寻访”大学生实践队开展了以“红色记忆寻访”为主题的暑期“三下乡”社会实践活动。实践团成员王笑晗、宋贺、曹航天、毛安灿等同学分别赴泌阳县焦竹园革命旧址、民权县双塔镇秣坡红色教育基地和郑州二七纪念馆等地参观学习。通过聆听革命故事、重温入党誓词、实地调研红色资源,同学们深刻体会到革命先辈的奋斗精神,进一步坚定了理想信念。现将活动情况简报如下:

焦竹园革命旧址:鄂豫边革命的“小延安”

图为王笑晗同学参观学习革命旧址留影

7月中旬,王笑晗同学来到驻马店市泌阳县铜山乡焦竹园村,探访了中共鄂豫边省委机关旧址和鄂豫边革命纪念馆。焦竹园革命旧址是抗日战争和解放战争时期中国共产党在鄂豫边地区的重要根据地,被誉为“小延安”竹沟革命根据地的前身。这里群山环抱、环境幽静,青砖黛瓦的明清建筑群保存完好,包括西院、东院和东偏院等院落,院内草木葱郁,红色印记随处可见。王笑晗在讲解员的带领下,依次参观了省委机关旧居、红军游击队指挥部、陈列馆和廉政文化长廊等,认真观看了历史照片、文献资料、实物陈列和场景复原,重温了那段波澜壮阔的红色岁月。

据介绍,焦竹园曾是三年游击战争时期中共鄂豫边省委和鄂豫边红军游击队的驻地,以这里为中心建立的鄂豫边游击根据地是南方8省15块红色游击根据地之一。1935年8月,中共鄂豫边省委在唐河县成立,随后将机关迁至泌阳焦竹园,领导豫南桐柏山区的游击斗争。在极端艰苦的条件下,鄂豫边党组织发动群众开展土地革命和抗日救亡运动,为革命保存发展了有生力量。王笑晗在参观中了解到鄂豫边省委书记王国华、红军游击队队长周骏鸣等革命先辈的英雄事迹,深深为他们坚定的革命信仰和顽强的斗争精神所感动。

通过此次寻访,王笑晗更加深刻地认识到今天的幸福生活来之不易,是无数革命先烈用生命和鲜血换来的。她表示:“焦竹园之行让我仿佛置身于当年的烽火岁月,革命先辈们在艰苦环境中依然坚守初心、前赴后继的精神,令我深受震撼和教育。我要把这种红色精神带回校园,化作努力学习、报效祖国的动力。”

秣坡红色教育基地:民权县第一个党支部的诞生地

图为宋贺同学在秣坡红色教育基地

7月中旬,宋贺同学来到商丘市民权县双塔镇秣坡村,参观学习了民权县第一个党支部诞生地——秣坡红色教育基地。秣坡村是一片具有光荣革命传统的红色热土。1938年5月民权沦陷后,时任河南省委组织部部长陈少敏委派马庆华、刘勤初、万中人组成工作组来到秣坡,秘密发展党员、建立党组织。同年,民权县第一个农村党支部——中共秣坡村支部在此成立,点燃了民权革命的燎原之火。这一革命火种的诞生,对民权党组织的发展壮大以及带领当地人民群众抗击日本侵略者、争取解放产生了重大影响,具有划时代的重要意义。

如今的秣坡村已被打造成为集学习、体验于一体的红色教育基地,是当地红色旅游和乡村振兴融合发展的典范。宋贺在实践中看到,村里保存并修复了民权县第一个党支部旧址(刘勤初旧居),新建了民权革命历史纪念馆、初心广场、宣誓广场、红色文化大礼堂等设施。在纪念馆内,大量珍贵的历史照片、革命文物和场景复原生动展示了民权党组织从无到有、从小到大的发展历程,以及秣坡人民在党的领导下进行革命斗争的英勇事迹。宋贺认真聆听讲解,了解到刘勤初等革命先驱在家乡发动群众、组建抗日武装、开辟敌后根据地的故事,深深为他们的爱国情怀和牺牲精神所感动。

在初心广场上,宋贺看到广场东西两侧矗立着两座古朴庄重的塔型纪念碑,分别镌刻着“不忘初心”、“牢记使命”八个大字,塔顶是三面红旗的造型,寓意深刻。通过实地走访,宋贺还了解到当地政府和村民积极保护和利用红色资源,将秣坡打造为红色旅游景点和爱国主义教育基地,带动了乡村经济发展。“走进秣坡,仿佛走进了一本鲜活的党史教科书。”宋贺感慨地说,“革命先辈在这里播下的红色种子,如今已成长为参天大树。我们新一代青年要传承好红色基因,让革命精神在新时代绽放更加夺目的光彩。”

郑州二七纪念馆:重温京汉铁路工人大罢工的英雄壮举

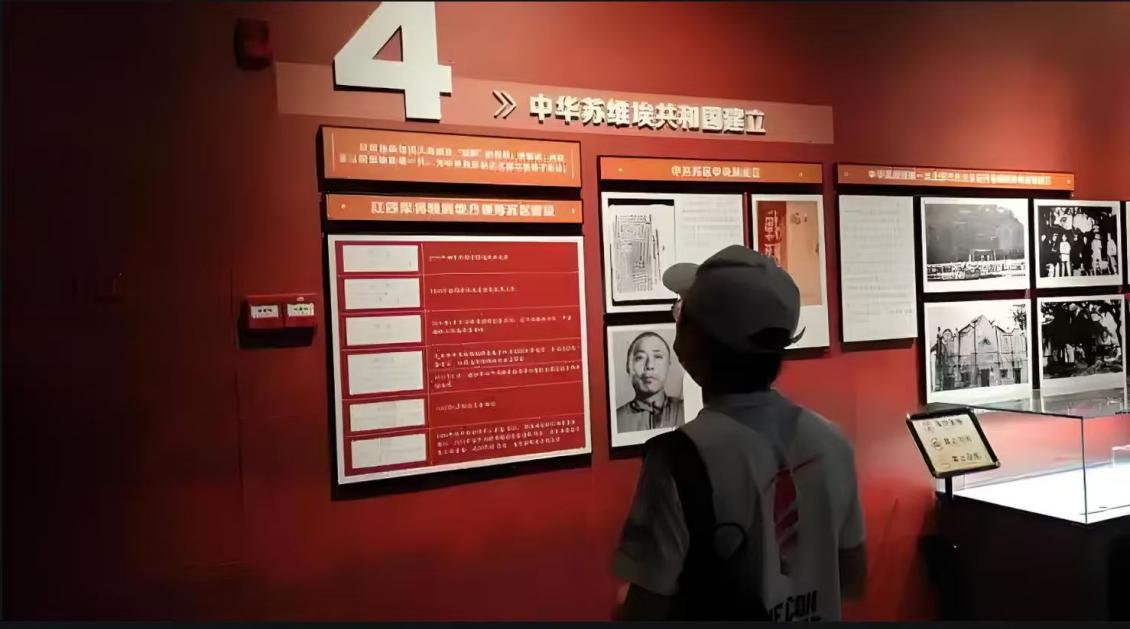

两位同学驻足观看往日革命留下的照片

7月下旬,曹航天、毛安灿等三位同学一同前往郑州市中心的二七广场,参观了郑州二七纪念馆和二七纪念塔,重温京汉铁路工人大罢工的光辉历史。1923年2月,京汉铁路工人为争取成立总工会的自由和工人阶级的政治权利,举行了震惊中外的大罢工。帝国主义和封建军阀对罢工进行了残酷镇压,制造了骇人听闻的“二七惨案”,林祥谦、施洋等大批工人领袖和革命群众英勇牺牲。二七罢工是中国共产党领导的第一次工人运动高潮的顶点,在中国工人运动史和近代革命史上具有重要地位。为了纪念这次伟大的工人运动,党和政府在郑州修建了二七纪念塔和二七纪念堂等纪念设施。

他们首先来到二七纪念塔前。这座雄伟的联体双塔高63米、共14层(含地宫),于1971年重建落成,是郑州的标志性建筑和全国爱国主义教育示范基地。塔内陈列着“京汉铁路工人大罢工”的文物史料和图片图表,生动再现了罢工的全过程。三位同学依次参观了“京汉铁路的修建与早期工人运动”、“京汉铁路总工会的成立”、“二七惨案”、“工人运动的恢复与二七精神的传承”等展厅。通过大量的历史照片、文件、实物以及多媒体演示,他们系统地了解了京汉铁路工人从组织起来到举行罢工、再到遭到反动军阀血腥镇压的悲壮历程。林祥谦、施洋等革命烈士在敌人屠刀下宁死不屈、为工人阶级解放事业英勇献身的崇高精神深深震撼了他们。

随后,三人来到紧邻的二七纪念堂参观。二七纪念堂原为京汉铁路总工会成立大会的会场,1923年曾遭军阀破坏,新中国成立后按原貌修复并辟为纪念馆。纪念堂内保存有当年的会场场景和部分文物,以及关于二七大罢工的专题展览。在这里,他们通过罢工路线图、历史影像资料和复原景观,进一步体会到罢工工人团结抗争的壮举和革命精神的伟大。走出纪念馆,三位同学在二七广场的烈士纪念碑前肃立默哀,深切缅怀为革命牺牲的先烈们。

“二七精神是中国工人阶级不屈不挠、英勇斗争的象征,也是我们宝贵的精神财富。”曹航天在参观日记中写道。毛安灿也表示:“通过这次参观,我更加懂得了什么是责任和担当。作为新时代的大学生,我们要继承和弘扬二七精神,坚定理想信念,努力学习本领,将来为国家和社会贡献自己的力量。”

实践活动成效与收获

本次“红色记忆寻访”主题实践活动在同学们中引起了强烈反响,取得了良好成效。通过实地走访革命旧址和纪念馆,同学们直观地学习了党史、新中国史,接受了深刻的爱国主义和革命传统教育。大家纷纷表示,在今后的学习生活中将继承和发扬革命先辈的优良传统,坚定理想信念,勇担时代使命。

实践团成员王笑晗、宋贺、曹航天、毛安灿等多位同学在各自的实践日志中都表达了对革命精神的深刻理解和传承决心。他们将把此次红色之旅的所学所悟分享给身边的同学朋友,带动更多青年学子学习党史、崇尚英雄、坚定信仰。

通过走出校园、走进红色圣地,青年大学生在实践中“受教育、长才干、作贡献”,进一步厚植了爱国爱党情怀,强化了责任担当意识。今后,能源与动力工程学院将继续利用丰富的红色文化资源,开展形式多样的实践育人活动,引导广大青年努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。