郑州轻工业大学2025年“三下乡”社会实践简报(一百零三)

溯源黄河文明,传承历史文脉

——记计算机科学与技术学院“大河青峰”实践团暑期社会实践

为引导学生深入了解黄河文化底蕴,贯彻黄河流域生态保护和高质量发展战略,增强文化自信与社会担当,近日,郑州轻工业大学“大河青峰” 志愿服务队先后走进大河村遗址博物馆、黄河博物馆,开展了一场以 “溯源黄河文明,传承历史文脉” 为主题的暑期社会实践活动。通过实地探访、沉浸式学习等形式,追溯黄河文明脉络,感悟中华文化根魂。

图为实践队员在大河遗址博物馆内合影留念

志愿服务队首站来到大河村遗址博物馆。踏入博物馆,距今6000年的半地穴式房屋遗址静静铺展在眼前。坑洼的地面上,火塘的焦痕与陶器碎片勾勒出先民的生活轨迹,他们从黄河滩涂取土制陶,在冲积平原播种耕作,用最朴素的方式在这片土地上扎下根来。陶器上的纹路,早期是简单的绳纹,后来逐渐演化出太阳纹、月牙纹,就像先民们的生活,从生存到发展,一步步扎得越来越深。

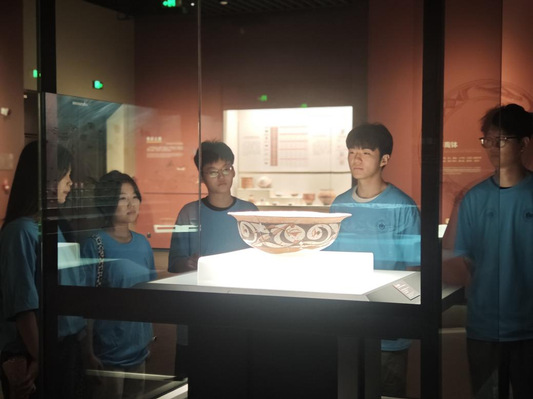

图为实践队员在大河村遗址公园参观远古文物

图为实践队员在大河遗址博物馆参观黄河地貌

在遗址展厅,队员们驻足于彩陶双连壶、白衣彩陶钵等文物前,结合视频投影,聆听文物“讲述”的黄河故事。正如遗址的标语所说,“陶器上的太阳纹、水波纹,是黄河文化生生不息的见证。” 展览区的一隅地形模型吸引了队员们的注意,模型精准还原了黄河中下游的冲积平原与黄土高原过渡带,黄河的“地上悬河”现象,正是这里特殊的地质结构造成的。在黄河流域卫星地图展区,队员们对比黄河与长江的地理差异,黄河的“一碗水半碗沙”特性,决定了其治理需兼顾生态与民生,也为水土保持提供了新的启发。从地形模型理解“悬河”成因,再通过拓片感受古人治河智慧,这种跨时空的对话体现了“人河共生”的意义!