低品位热能(<100 ℃)的高效转化是提升能源利用效率的关键环节,也是国家节能减排与可持续发展战略的重点方向。新能源学院张军副教授团队长期致力于低品位热能增强CO2还原和高效热电转化技术开发和应用研究,系统开展了热电耦合CO2还原、新型热电转化系统的电极温差和离子浓度调控等研究。2025年度在上述方向取得如下进展:

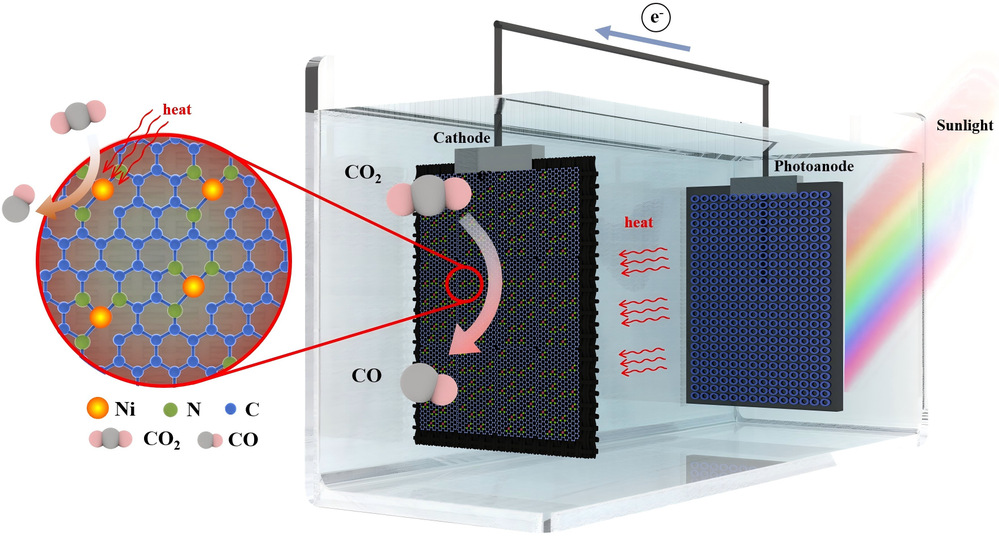

(一)张军副教授团队在《Chemical Engineering Journal》(中科院一区,影响因子IF=13.2)发表题名为“Thermally-activated CO2 reduction in photoelectrochemical cell by near-room-temperature heat”(在光电化学电池中近室温热驱动的热激活二氧化碳还原)的高水平论文。以往研究表明,光热效应在光电化学(PEC)CO2还原中起着关键作用,它决定了反应温度和产物形成路径。然而,直接利用光热效应产生的近室温热量(~50–80 °C)的难题,阻碍了高效PEC系统设计开发。在本文中,首次在PEC系统中基于温度依赖性催化效应,提出了将原位光热产生的近室温热量用于提升CO2还原效率和产物选择性的方法。结果表明,N3−Ni配位结构作为一种独特的活性中心,可在升高的温度下热激活CO2还原。使用镍单原子负载于氮掺杂碳催化剂(Ni SAC/N-C)构建的光热活化电极,在PEC系统中实现了CO产率36倍的提升。此外,实验和模拟结果均证实,N3−Ni配位结构显著提高了CO2还原活性和选择性,其CO法拉第效率超过98%,CO产率达8.5 mmol·g⁻¹·h⁻¹—该性能可与在高温(~250-400 °C)下运行的最先进的光热CO2还原催化剂相媲美。本研究为设计温度依赖性催化剂提供了一种有前景的策略,旨在利用近室温热量通过自热活化促进CO2还原。

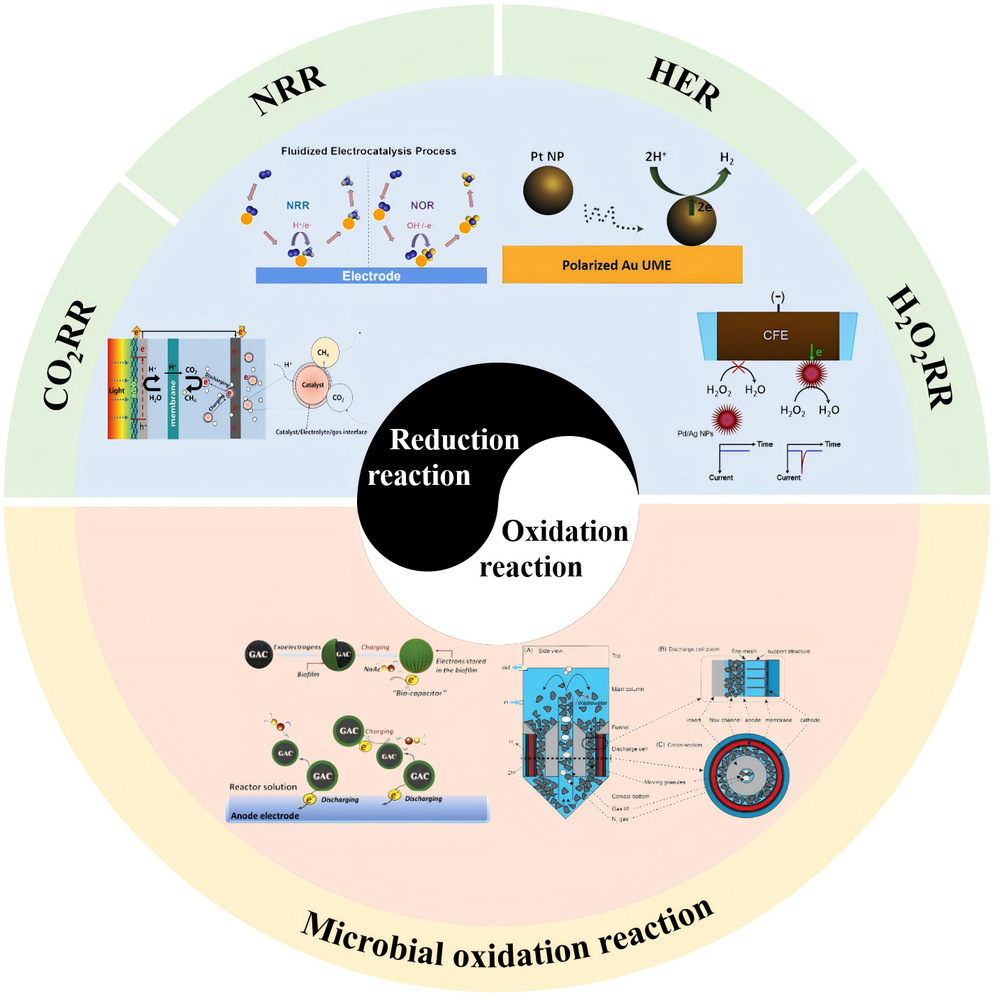

(二)随后,张军副教授团队针对CO2还原等电化学反应,在《Chemical Engineering Journal》(中科院一区,影响因子IF=13.2)发表题名为“Electrochemical reactions in fluidized single-particle catalytic system: from fundamentals to applications”(流态化单颗粒体系中的电化学反应:从基础研究到应用)的高水平综述论文。

传统固定催化体系因静态堆叠易形成传质边界层并导致活性位点覆盖,而流态化单颗粒催化体系(FSPCS) 在外力场驱动下,打破了传质边界层,使流态化单颗粒催化剂的活性位点得以充分暴露,从而极大提升了催化反应效率。本文综述了FSPCS在催化还原(二氧化碳还原反应(CO2RR)、氮还原反应(NRR)、析氢反应(HER)、过氧化氢还原反应(H2O2RR))与催化氧化方向的最新研究进展,通过深入分析动态碰撞电化学机制在多场景催化反应中的作用,揭示了尺寸效应、载体性质、流体动力学等因素的重要影响。并总结了提升FSPCS性能的关键强化策略,通过总结和对比多场景电化学反应,指出催化还原与氧化反应的优势与不足。最后,展望了FSPCS的发展前景与面临的挑战,旨在为其机理研究、性能优化及工业应用提供理论参考,并推动其在清洁能源转化与环境治理领域的深入发展。

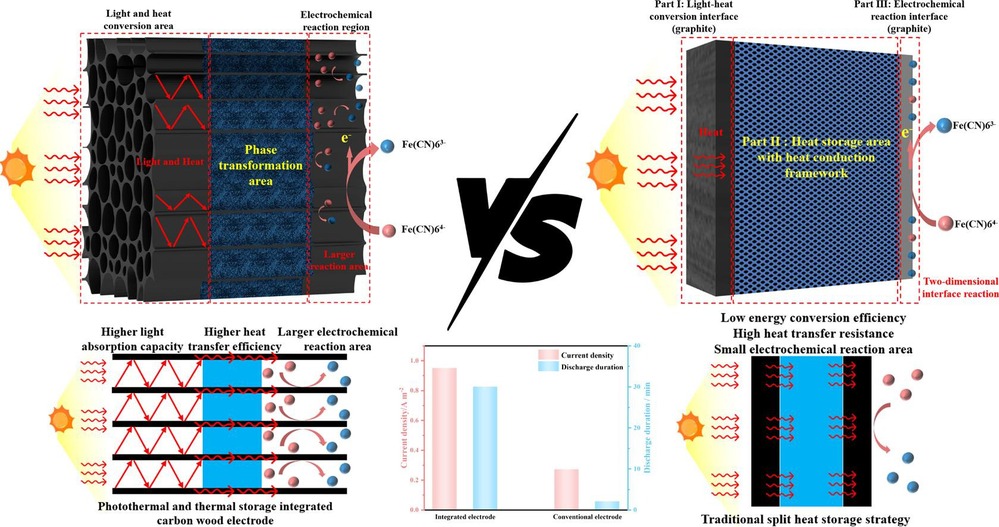

(三)在热电转化方向,张军副教授团队在《Energy Conversion and Management》(中科院一区,影响因子IF=10.9)发表题名为“A novel integrated carbon-wood electrode with photothermal, heat storage, and electrochemical properties for solar-driven thermochemical cells”(具有光热转换、热能存储和电化学性能的新型一体化碳木电极在太阳能驱动的热电化学电池中的应用)的高水平论文。在本文中,创新性地提出了一种碳基木材复合电极设计,集成了增强的光热、储热和电化学性能,用于在太阳能驱动的热电化学电池中实现持续发电。与传统的石墨电极相比,该碳木结构将光热转换效率提高了67%,电化学活性表面积增加了28%,热释放时间延长至16.67 min/cm3。配备该电极的热电化学电池在波动的光照条件下实现了稳定的功率输出,最大电流密度大幅提高250%,达到0.9 A/m²。这些发现凸显了碳基木材复合电极在稳定和提高热电化学电池效率(尤其是在间歇性光照条件下)方面的巨大潜力。同时,一体化电极设计提供了低成本、易于制造的解决方案,为经济高效型太阳能热电化学电池技术的可持续发展开辟了一条新途径。

在未来的研究中,本团队将进一步针对热电化学电池的新型氧化还原对构建和调控进行研发,同时积极推动该技术与制氢、二氧化碳还原系统的耦合运行,为推动国家能源转型和实现“双碳”战略目标提供坚实的技术支持。

本研究得到了河南省高校科技创新人才、河南省交叉学科创新研究群体等项目资助和支持。上述论文张军副教授均为第一作者,郑州轻工业大学为该论文第一署名单位,文章链接:https://doi.org/10.1016/j.enconman.2025.119481;https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.164248;https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.164235.