郑州轻工业大学2025年“三下乡”社会实践简报(十二)

七彩梦支教——豫见乡音

——记外国语学院暑期教育关爱社会实践活动

在广袤的中原大地上,乡村教育资源的匮乏与不均衡问题依然不容忽视。近日,郑州轻工业大学外国语学院志愿者们积极响应“三下乡”号召,驱车300公里,奔赴濮阳市范县龙王庄镇西屯村与杨集乡东桑庄村开展暑期支教活动,为当地留守儿童送去知识与温暖。

实践队在河南省濮阳范县杨集乡东桑庄小学

实践队在河南省濮阳范县杨集乡东桑庄村村委会

经过数小时的颠簸,支教队终于抵达了目的地。东桑庄小学的校长、老师以及驻村第一书记早已在校门口等候,他们的脸上洋溢着淳朴的笑容,那是对志愿者们最真挚的欢迎。走进校园,斑驳的墙面、简易的课桌、缺角的篮球架,无一不诉说着这里的艰苦条件。然而,当孩子们那一张张充满好奇与渴望的笑脸映入眼帘,当那一声声清脆的“老师好!”在耳边响起,瞬间所有的疲惫与不适都烟消云散。尽管条件有限,但看到孩子们眼里对知识的渴望,便深知肩上责任之重。”一位志愿者在日记中这样写道。他们深知,自己肩负的不仅仅是传授知识的重任,更是点燃希望、传递温暖的使命。

实践队在河南省濮阳范县龙王庄镇西屯村村委会进行座谈交流

在座谈交流会上,实践队员围绕“教育关爱”与“传承优秀文化”这两条主线,向“村两委”、驻村工作队介绍了他们将汉语语言与非遗吟诵相结合的课程方案,通过听、读、悟的方式,让孩子们更深入地理解古诗的韵味与意境,并通过吟诵来表达对诗的理解。同时,实践小组还开设了普通话小课堂,结合传统文化故事会,引导孩子们使用普通话进行沟通交流,让传统文化在现代语境中焕发新的生机。

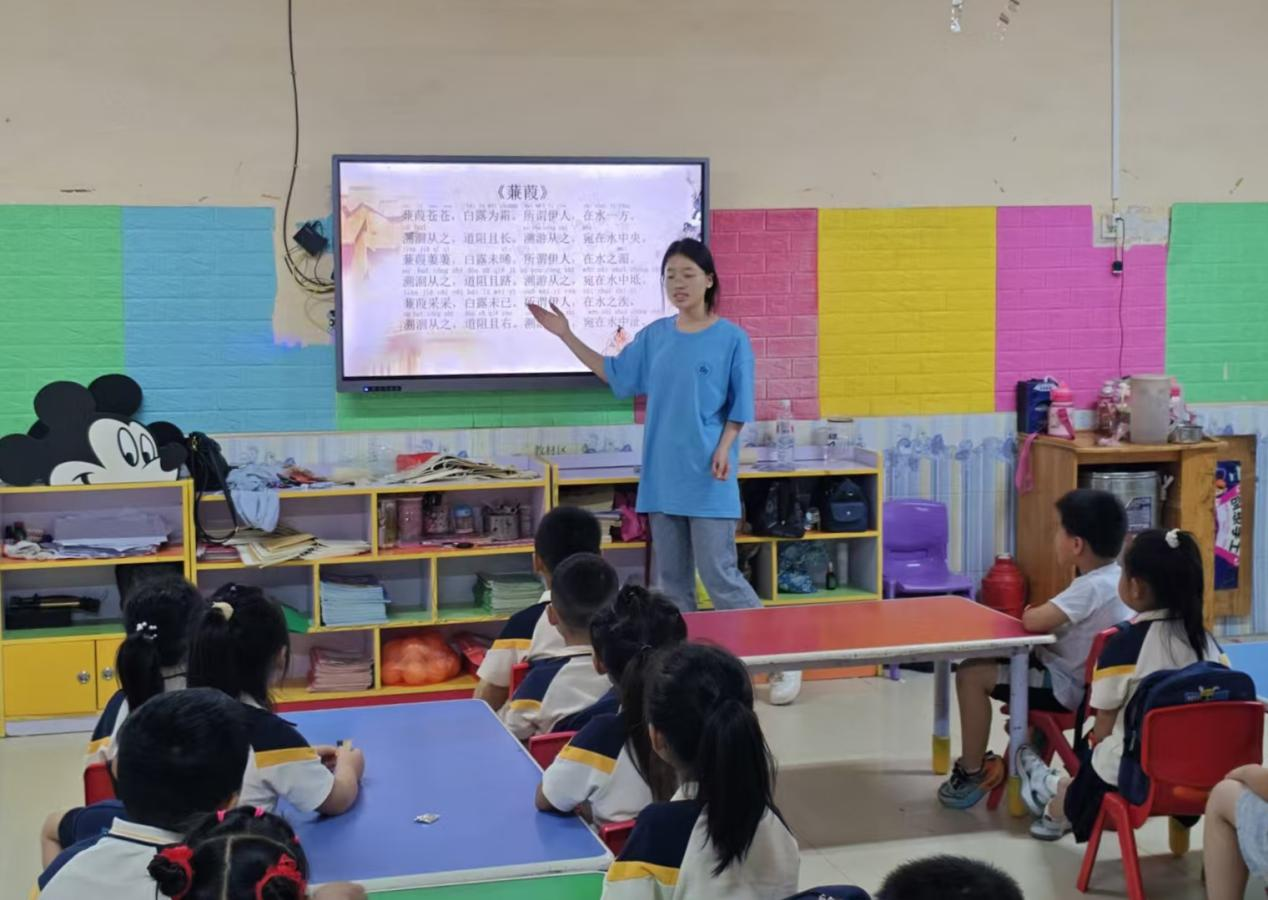

实践队员在西屯村晨曦幼儿园支教授课

在西屯村晨曦幼儿园里,实践队员们分组授课,用各自独特的方式激发孩子们的汉语言学习兴趣。第一组实践队员将普通话课堂设计成了一场生动活泼的趣味游戏,孩子们在欢声笑语中学会了正确的发音与表达;第二组实践队员则走进孩子们的日常生活,用一首轻快的儿歌教会他们如何保护自己,让安全意识在孩子们心中生根发芽;第三组实践队员则带来了一首经典的《游子吟》,通过深情的朗诵与讲解,让孩子们感受到了母爱的伟大与无私。

实践队员在东桑庄小学进行推普教学

在东桑庄小学的吟诵赏析课上,外国语学院吟诵社团的成员们身着汉服,仿佛穿越时空而来。他们带着孩子们绘声绘色地吟诵《蒹葭》,那悠扬的吟诵声仿佛将教室变成了一所国风剧场,让孩子们在感受古诗之美的同时,也领略到了传统文化的魅力。传统文化故事会上,小朋友们更是热情高涨,纷纷分享自己所知道的神话故事,从后羿射日到精卫填海,再到哪吒闹海,每一个故事都充满了想象与智慧。

实践队员在东桑庄小学开展传统吟诵文化赏析教学实践活动

下课前,实践队员们为孩子们送去了精美的学习用品,并颁发了奖状。看着孩子们脸上洋溢着的幸福笑容,志愿者们的心中充满了成就感与自豪感。他们知道,这不仅仅是对孩子们努力学习的肯定,更是对自己支教工作的最好回报。

实践队员给孩子们送去学习用品

“教育不是灌满一桶水,而是点燃一把火。”这句话在此次支教活动中得到了最好的诠释。志愿者们用自己的行动点燃了孩子们心中的求知之火,让他们感受到了知识的力量与社会的关爱。这场青春与乡村的双向奔赴,不仅为渴望知识的孩子们打开了一扇通往外面世界的窗户,更用真诚的关怀温暖了那些缺少父母陪伴的留守儿童的心灵。

实践队员给孩子们颁发奖状

随着支教活动的圆满结束,志愿者们带着满满的收获与感动踏上了归途。但他们知道,这只是一个开始。在未来的日子里,他们将继续关注乡村教育的发展,用更多的实际行动去支持与帮助那些需要帮助的孩子们。他们相信,只要心中有爱、有梦、有坚持,就一定能够让每一粒种子破土成林,让每一朵花苞迎风盛放。而这场关于青春、关于教育、关于爱的故事,也将在更多人的心中继续传唱与延续。