郑州轻工业大学2025年“三下乡”社会实践简报(七十五)

科技创新驱动陶艺传承 青春力量助力文化振兴

——记食品与生物工程学院“陶韵匠心”强国实践团暑期社会实践

为深化青年学子对中华文明起源的认识,增强文化自信与民族自豪感,引导研究生以科技创新赋能传统产业升级,近日,食品与生物工程学院“陶韵匠心”强国实践团先后走进郑州大河村遗址博物馆、河南仰韶酒业有限公司和仰韶文化博物馆,通过实地调研,深入生产车间观察古法酿酒工艺与现代发酵技术的交融、探访彩陶纹饰解码千年文明密码。让青年学子在行走的课堂中将基础研究与行业实践有力结合,进一步提升了我院学子科技报国的责任感与使命感。

探遗址溯文脉,解码仰韶文化基因

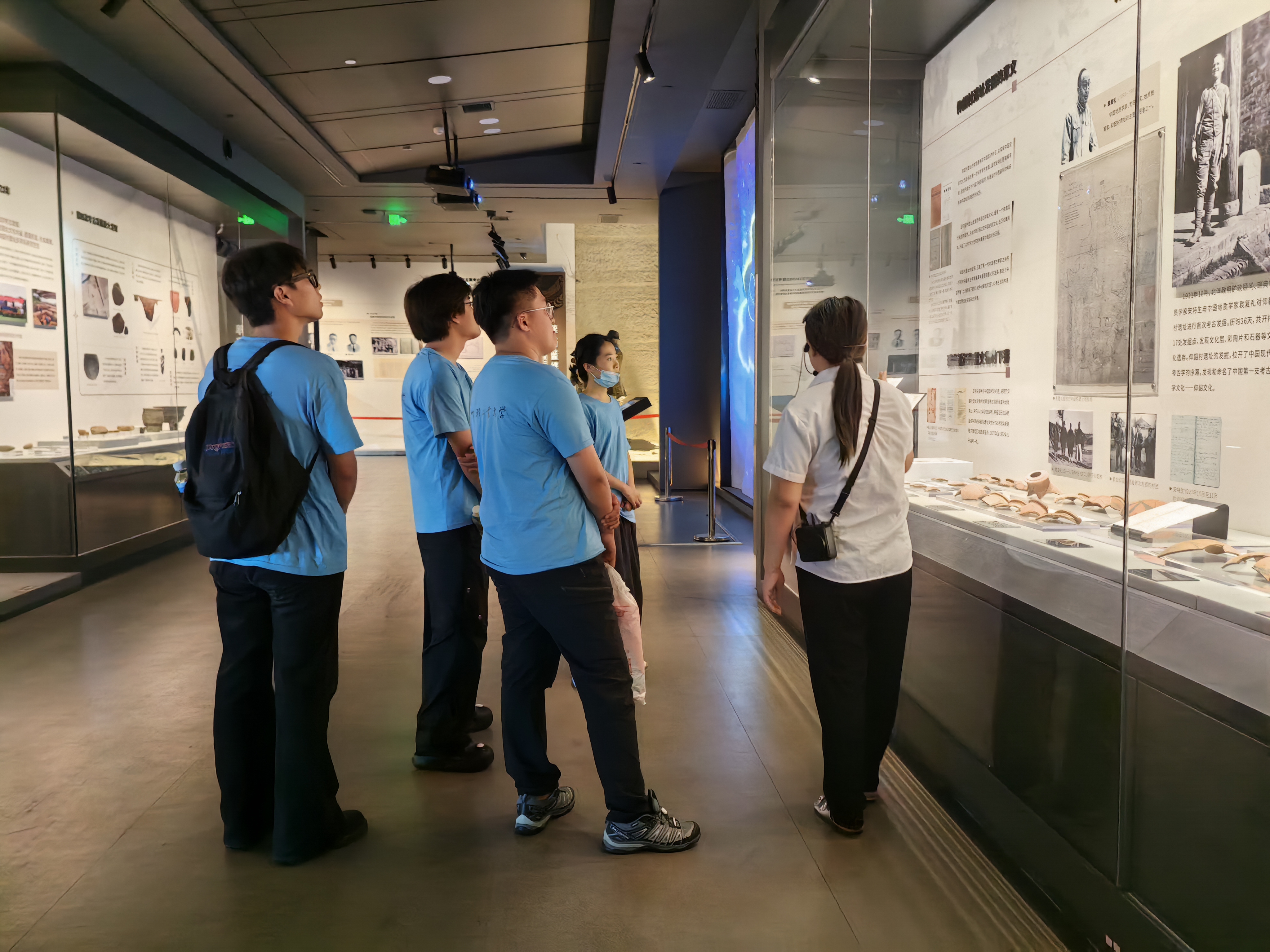

实践团成员首站走进郑州大河村遗址博物馆,在讲解员的引领下,全面了解了仰韶文化从起源到各时期的聚落形态、典型遗址、墓葬形式及出土彩陶特征,同时了解了当时的社会分工、阶级形成过程,展现出先民的艺术成就与精神信仰。讲解员还从大河村遗址的地层堆积、彩陶艺术、房屋建筑等方面进行深入剖析,生动地展现了仰韶文化时期先民的生产生活与社会状况。

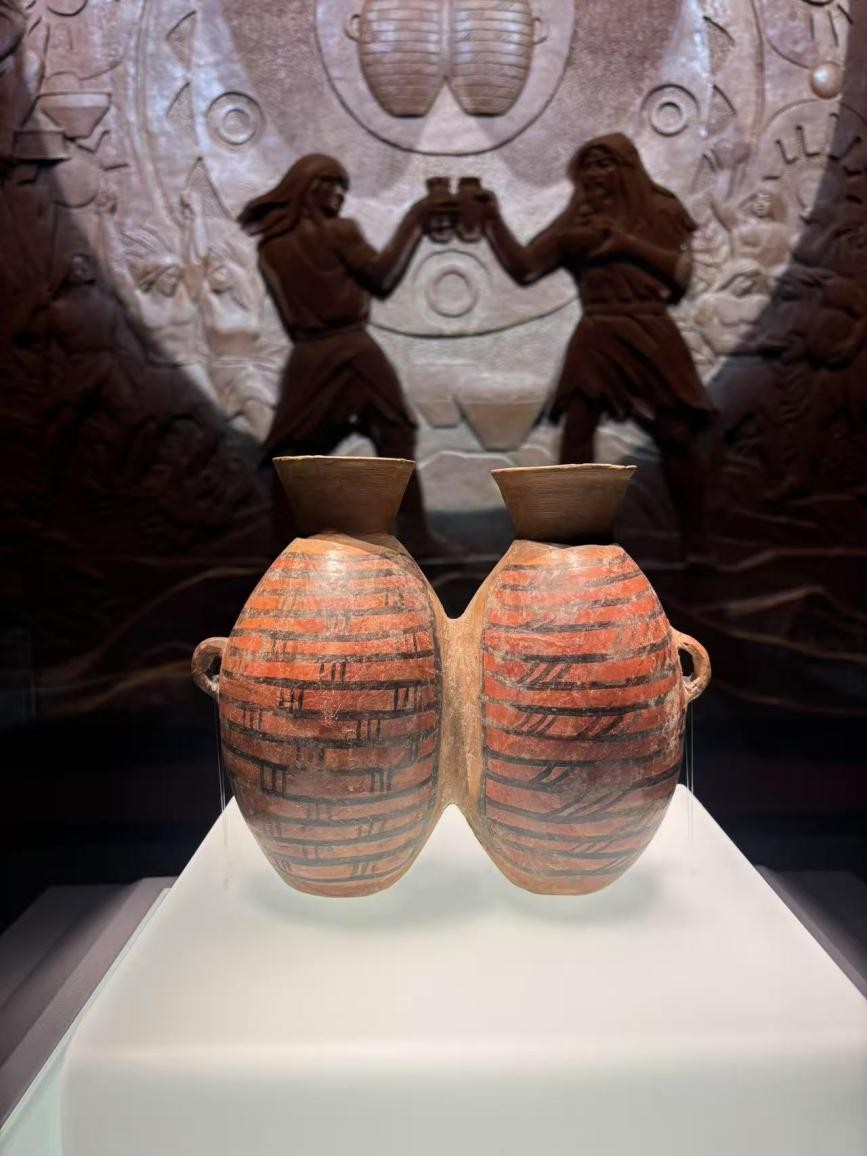

在博物馆内,同学们沿着青灰色石板路系统考察了大河村遗址的陶器出土文物、文化特征及年代序列。踏入展厅,队员们屏息凝视展柜中泛着温润光泽的彩陶双连壶,壶身以红彩勾勒出对称的弧线纹,恰似双人对饮时的和谐姿态,彰显着先民的艺术审美。

队员们通过触摸文物陶片,更加直观感受了“泥条盘筑法”留下的螺旋纹路,了解到这种技艺需将泥条层层叠筑、按压塑形,对匠人手腕的力度与耐心要求极高。而“红陶施彩”工艺更藏玄机——需在陶器烧制前用天然矿物颜料绘制图案,经过800-900℃高温焙烧,色彩方能牢固附着。同学们通过实践,深化了对仰韶文明的认识,增强了传承与弘扬中华优秀传统文化的责任感与使命感。

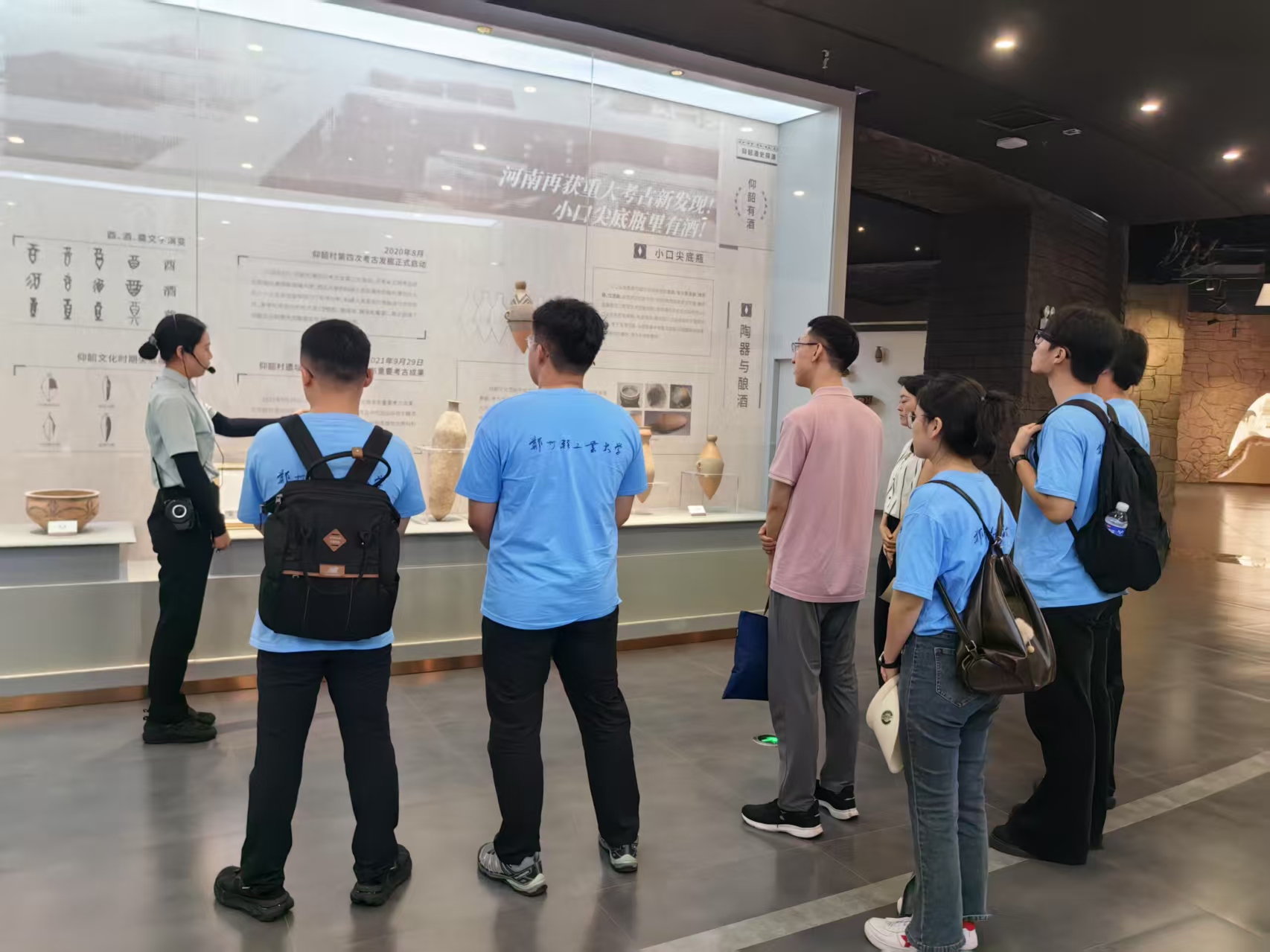

踏入渑池仰韶博物馆这座历史文化宝库,在柔和的灯光下,数以千计的彩陶文物静静陈列,每一件都承载着远古先民的智慧与艺术结晶。队员们缓步而行,目光在小口尖底瓶、鹳鱼石斧图彩陶缸等镇馆之宝上久久停留,通过全息影像等先进的技术更好地感受到文物的底蕴。这些造型古朴、纹饰精美的陶器,以无声的语言生动勾勒出仰韶先民的生活图景与审美追求。

在与馆内资深研究人员深入交流的过程中,队员们了解到,尽管仰韶文化作为重要的考古发现广为人知,但在大众认知层面,它大多还停留在历史课本与考古报告中。如何打破文化传播的壁垒,将仰韶文化中蕴含的独特符号与深厚内涵,巧妙转化为契合现代审美的消费产品,让古老文化在市场经济中焕发新生,实现文化价值与商业价值的双赢,已然成为当下亟待攻克的重要课题。

解新质生产力,科技激活传统产业

在河南仰韶酒业有限公司,实践团成员深入智能陶融酿造车间、万吨酒窖、智能化包装车间以及仰韶·世界酒史馆,实地调研“陶酿工艺”与“彩陶包装”的智能化产业现状,详细了解了陶融型白酒酿造工艺和流程、品质控制、文化挖掘、品牌打造等情况。

在仰韶酒业陶藏馆、万吨恒温酒窖,同学们考察了原浆酒的贮藏条件及方法,感受着原酒窖藏的神秘,在浓郁的酒香中感受仰韶酒业厚重的文化气息。在引导员带领下,实践团成员还参观了智能陶融酿造车间,亲眼见识酿酒的工艺流程,感受酒酿变美酒的奇妙,不仅将理论知识与实践深度融合,同时也体会到了酒厂工人在工作时的辛苦。在参观了智能化包装车间、微控酒体设计中心之后,同学们进一步感受到千年酿酒文化与现代科技的结合。

在仰韶世界酒史馆,同学们从世界酒起源的视角出发,对谷物酒、麦芽酒、葡萄酒的始源地进行考察,并通过考古证据、史料展示等,了解了中国酒起源于仰韶的历史过程。在“渑池酒会·壮古绝今”展区,通过虚拟仿真技术沉浸式体验了秦赵渑池酒会、鸿门宴酒会、杯酒释兵权等历史场景,让同学们通过一场场酒会,切身体会到酒在古代重要场合的地位和作用,同时也深受文人雅士的喜欢。参观过程中,同学们还了解了仰韶酒业的历史沿革、产品特色以及未来发展方向,感受了7000年仰韶文化的源远流长,更深刻地感知了中国酒文化的博大精深。

此次实践活动让我院同学们深刻体会到传统文化保护与科技创新的责任担当,通过将专业知识与文化产业需求精准对接,在传承中弘扬中华文化,增强文化自信。下一步,我院“陶韵匠心”强国实践团将持续跟踪科技创新与企业发展情况,推动科研成果与相关产业深度融合,让千年彩陶文化焕发新生机,为中原文化振兴与乡村产业发展贡献青春智慧。