“爸爸快看!泥巴在我手里变成小碗啦!”“妈妈,你们原来的时候用这么大铁盒子听歌吗?”5月24日,校工会举办的教职工子女六一节特别关爱活动现场热闹非凡,40余组教职工家庭的欢声笑语在陶瓷文创工作室与电子科技博物馆之间流传。沾满指印的陶泥,老物件的金属光泽映射出的一双双好奇眼睛,这个儿童节因传统文化与科技历史的交织而格外鲜活。

上午九点,在众创空间一楼陶瓷产业技术研究文创工作室的长桌上,工作人员早早摆放好茶壶、主人杯、猫头鹰等各种各样的模具。在工作人员的帮助下,小朋友们很快就选好模具。8岁的天天自己拿着泥浆勺,把浓稠的泥浆“哗啦啦”浇进模具,5岁的晴晴因为力量不够,需要在妈妈的帮助下才能拎起泥浆勺。当泥浆顺着缝隙钻进去磨具的时候,小朋友们紧张得屏住呼吸,直到浆液完全填满凹槽,才激动地扭头和身边的家长分享喜悦。“妈妈快看!我的模具灌满啦!”等待脱模的间隙,大家来到了拉坯机前。工作人员耐心地示范,“小手先沾点水,手掌包住泥团,大拇指放在泥团中间轻轻往上提,它就能变高,往外拉,它就能变大……”泥团在旋转中渐渐隆起,时而歪成波浪,时而塌成小山坡。不远处突然传来“哎呀”一声——一个小朋友因为手上的水太多,又用力过猛,陶泥“扑哧”溅到爸爸眼镜上,父子俩看着对方的花脸笑作一团。当工作人员宣布“可以脱模啦”后,小朋友们迅速地回到自己的模具旁边。“大家可以少量多次用海绵蘸取水,把模具缝隙修整平整,后期统一晾晒后再上釉烧制……”家长们也没有闲着,拿起手机为小朋友们留下宝贵的记忆。

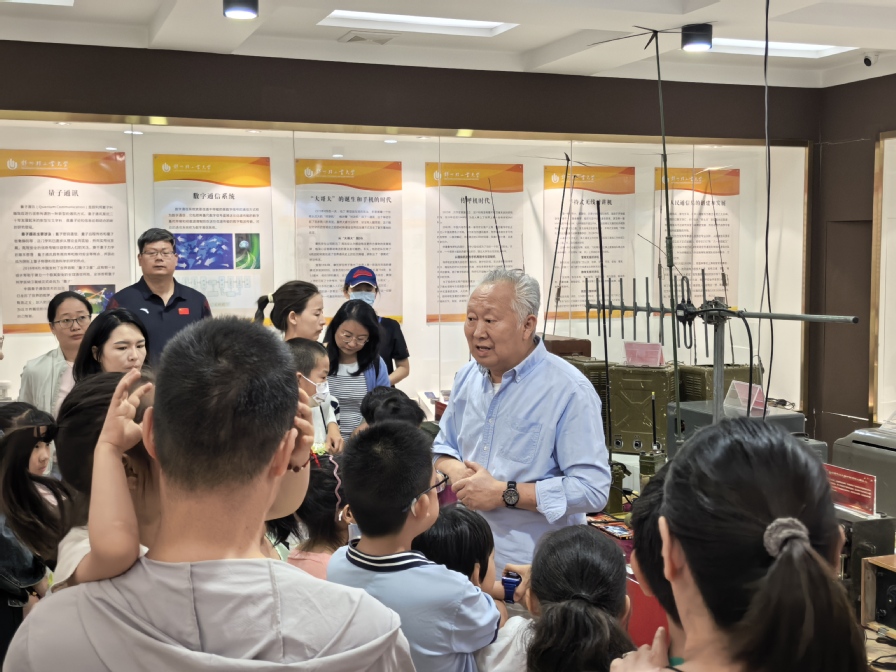

如果说陶艺制作是童话工厂,电子科技博物馆则是用一个个“老物件”上演着“慢镜头”。工程训练中心的刘智宏老师指尖轻点密码电报机:“当年革命前辈就是用它来传递信息,大家可以区分一下长音和短音,长、短音结合就形成了不同的摩斯密码”。“这可不是普通留声机!”刘智宏老师摇动一台老式手摇唱片机的曲柄,黑胶盘吱呀转动,周璇的《夜上海》从铜喇叭里飘出来。孩子们惊奇地发现,原来声音的传播和震动能让“铁盒子”发出动人的旋律。最热闹的当数老式电影放映机前,孩子们紧紧地围在刘老师身边,认真观看电影播放的,有的甚至蹦起来用手去摸投向墙上的光束。伴随着刘老师的生动讲解,孩子们的小手轻轻拨动密码电报机的转轮,好奇地摇动老式留声机的曲柄,趴在电影放映机前观察胶片齿孔——那些沉睡多年的金属仪器,此刻正用锈迹斑斑的纹路,向孩子们讲述着轻工业发展的光阴故事。

参加活动的老师纷纷表示,感谢学校搭建了此次平台,不仅增加了亲子间的互动,更是在孩子们心中播撒文化传承的种子。胶片机的光柱里飞舞着细尘,手摇留声机播放着耳熟能详的老歌,某个孩子还在用陶泥捏着独一无二“猫头鹰”,或许这些稚嫩的创造永远烧不成瓷器,老机器也不会再真正运转——但当童真的眼睛遇见岁月的锈迹,那些关于传承的故事,早已悄悄生根发芽。